Demokratie lernen in der forensischen Psychiatrie

Die Schulglocke läutet, der Lehrer oder die Lehrerin betritt das Klassenzimmer, die Schüler stehen auf – so kennen die meisten den täglichen Unterrichtsbeginn aus ihrer Kindheit und Jugend.

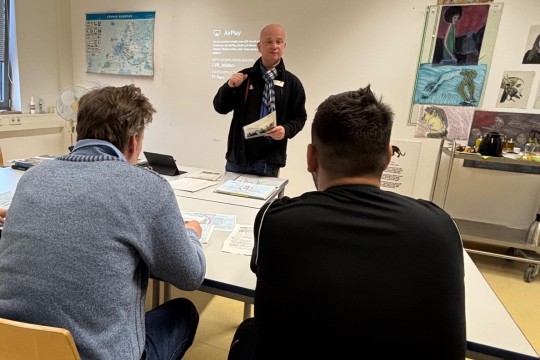

In der Schule der forensischen Psychiatrie der LVR-Klinik Köln-Porz ist alles anders: Hier wartet Lehrer Dr. Justinus Maria Calleen im Erdgeschoss auf seine drei erwachsenen Schüler. Die Männer legen alle Metallgegenstände ab – Gürtel, Uhren, Brillen – und treten durch einen Metalldetektor. Erst dann geht Dr. Calleen mit ihnen in das Schulzimmer im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes der Klinik – ein etwa 20 Quadratmeter große Raum mit Regalen, Bürotischen, Landkarten, Fotos und einem großen Flipchart. Die Projektion eines Beamers ist auf das einzig freie Stück Wand gerichtet.

Patienten statt Häftlinge

Die drei Schüler – Isaak A., Paul S. und Laith F. – haben schwere Straftaten begangen. Ein Gericht hat geurteilt, dass sie aufgrund ihrer psychischen Erkrankung gar nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig sind. Daher müssen sie keine Freiheitsstrafe in einem Gefängnis absitzen. Da das Gericht aber davon ausging, dass sie krankheitsbedingt weitere Straftaten begehen könnten, müssen sie so lange in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben und behandelt werden, bis keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht.

Die hochgesicherte Klinik ist umgeben von einer fünf Meter hohen Mauer und verfügt über weitere bauliche und technische Sicherungsmaßnahmen. Die rund 150 Patienten sind aber nicht einfach weggesperrt, sondern werden intensiv therapiert und betreut.

Lernen als Teil der Therapie

Eine der Therapiemaßnahmen ist der Schulunterricht, zu dem Issak A., Paul S. und Laith F. zweimal in der Woche kommen – freiwillig, weil sie lernen wollen.

Heute nehmen sie teil an einem Herzensprojekts ihres Lehrers Dr. Calleen: Der Demokratie-Bildung. Dieser fragt, welcher Artikel des Grundgesetzes – Inhalt des heutigen Unterrichts – ihnen am wichtigsten sei.

Als erster antwortet Laith F., seit fast vier Jahren Patient der forensischen Klinik. Der lebhafte junge Mann zögert keinen Moment: Für ihn hat Artikel 7 – in dem die staatliche Schulaufsicht und die Elternrechte in Bezug auf den Religionsunterricht geregelt sind – eine große Bedeutung. Nur die Eltern sollten bestimmen, welchen Religionsunterricht die Kinder besuchen.

Auch Isaak A., erst seit fünf Monaten in der Klinik, fällt die Antwort auf Dr. Calleens Frage nicht schwer: Für ihn steht Artikel 1 im Mittelpunkt – die Würde des Menschen ist unantastbar. Issak A. wurde im Irak geboren und möchte nur noch in einem Land leben, in dem die Würde des Menschen geachtet und durch die Verfassung geschützt wird. Er arbeitet hart an sich und beteiligt sich an vielen Co-Therapien und Bildungsangeboten der Klinik, denn er hat ein klares Ziel: Die Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Paul S., seit vier Jahren in der Klinik untergebracht, ruhig und zurückhaltend, hat ebenfalls eine klare Präferenz: Ihm ist Artikel 5 des Grundgesetzes besonders wichtig. Sein Argument: Jeder und jede soll gehört werden, alle hätten ein Recht auf ihre eigene Meinung.

Dr. Calleen stimmt ihm zu, erklärt aber auch die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland: Beleidigung, Verleumdung, Volksverhetzung und die Billigung der NS-Gewaltherrschaft setzen Artikel 5 GG Grenzen.

Demokratie im Dialog

Es wird eifrig diskutiert und beschlossen, die nächste Unterrichtsstunde dem Thema Nationalsozialismus zu widmen. Heute aber geht es um Demokratie. Was sind Bürgerrechte und was sind Menschenrechte? Was ist gerecht? Wie ist die Rechtslage in Deutschland und wie verhält es sich damit in anderen Ländern?

Dr. Calleen, einer von zwei Lehrkräften der forensischen LVR-Klinik in Köln-Porz, ist immer in Bewegung: Er verteilt Kopien von Zeitungsartikeln, projiziert mit dem Beamer das Grundgesetz an die Wand und regt seine Schüler unentwegt an, zu hinterfragen, zu reflektieren und Standpunkte zu entwickeln. Er erklärt: „Für mich ist dieser Unterricht Sinnstiftung, Orientierung und Wertekunde zugleich. Die Schüler sollen ein Bewusstsein und eine Verantwortung für sich selbst und das Leben entwickeln.“

Er motiviert die Schüler, kontinuierlich die Nachrichten zu verfolgen und verknüpft die große Weltpolitik immer mit ihren individuellen und persönlichen Erfahrungen und Perspektiven: „Dabei geht es nicht einfach um das Sammeln von Erkenntnissen, sondern vor allem um das Nachdenken über die gesammelten Erfahrungen und das verantwortliche Gestalten von selbstregulierten Lebensperspektiven“.

Aktuelle Politik hinter Klinikmauern

Wie so viele Menschen auf der Welt beschäftigt auch die Schüler in der forensischen Klinik aktuell US-Präsident Donald Trump. Für Paul S. ist der Präsident kein Demokrat. Isaak A. meint, Trump sei gut für die USA, aber eine Gefahr für den Rest der Welt. Die Patienten hören sich gegenseitig aufmerksam zu und tauschen ihre verschiedenen Meinungen respektvoll und höflich aus.

Mit in ihrer Behandlung weit fortgeschrittenen Schülern seines Demokratie-Unterrichts, die für begleitete Ausgänge die Klinik verlassen dürfen, besuchte Dr. Calleen bereits das EL-DE-Haus, das NS-Dokumentationszentrum in der Kölner Innenstadt. Dort wurden manche von ihnen zum ersten Mal mit der schrecklichen Tatsache konfrontiert, dass im Rahmen des Euthanasieprogramms „Aktion T4“ der Nationalsozialisten zigtausende Menschen systematisch ermordet wurden, die wie sie unter einer psychischen Erkrankung litten.

Laith F. interessiert sich sehr für den Nationalsozialismus, denn „ich lebe in diesem Land und muss das wissen“. Überhaupt interessieren sich alle drei für Politik und schätzen, wie sie am Ende der Unterrichtsstunde betonen, Dr. Calleen und seinen spannenden Unterricht.

Das beruht auf Gegenseitigkeit: „Für mich ist das kein Beruf, sondern ein Baden im Glück“, sagt der engagierte Kölner, der die einzigartige Demokratie-Bildung selbst konzipiert und etabliert hat. Für ihn ist dieser Unterricht mehr als nur Wissensvermittlung, denn: „Ich erlebe meine Schüler nicht in erster Linie als Patienten, wie das auf den Stationen der Fall ist. Ich freue mich einfach, wenn sie so aktiv dabei sind und wenn ich sehe, was ich bei ihnen für ihr Leben und ihre Zukunft auslöse und nachhaltig bewirke. Darüber hinaus lerne auch ich viel von ihnen und dem lebendigen und engagierten Austausch im Unterricht“.

Bildungschancen in der forensischen Psychiatrie

Die Patientinnen und Patienten aller forensischen LVR-Kliniken haben – wenn ihre Therapie gut verläuft - die Möglichkeit, freiwillig am Schulunterricht teilzunehmen. Etwa 30 der rund 150 Patienten der LVR-Klinik Köln-Porz nutzen die dortigen Bildungsangebote.

Viele von ihnen haben aufgrund ihrer Erkrankung große Bildungslücken und keinen oder sehr niedrigen Schulabschluss. Die Klinik unterrichtet klassische Schulfächer wie Deutsch, Mathematik, Englisch, Erdkunde und Geschichte und bietet darüber hinaus Alphabetisierungskurse an. Die Schüler haben auch die Möglichkeit, sich in der Klinik individuell auf die verschiedenen Schulabschlüsse vorzubereiten und extern die jeweiligen Prüfungen abzulegen. Der Unterricht folgt in Kleingruppen von maximal vier Patienten oder auch im Einzelunterricht.